障害年金の申請には、必ず『初診日の特定』が必要となります。

これから障害年金の申請を考えておられる方は「だいだいこの日だろう」と思いつく日付があるかも知れません。

しかし、「障害年金でいう初診日」は一般的な意味合いの初診日とはちょっと異なります。

初診日を誤ってしまうと、窓口で受け付けてもらえなかったり、申請しても不支給となってしまいます。

そこで誤りがないよう「障害年金でいう初診日とは何か」をわかりやすくご説明したいと思います。

基本となる初診日の考え方

初診日とは、下記のとおり定義されています。

少し難しい言い回しのため、簡単に言うとこのようになります。

『あなたが申請しようとしている病気やけがで初めて医師等の診療を受けた日』

事例でみる基本の初診日

初診日とは『あなたが申請しようとしている病気やけがで初めて医師等の診療を受けた日』とご説明しました。

これはつまりどういうことなのでしょうか?

例えば下の事例をご覧ください。

この会社員Cさんは、うつ病で初めて診察を受けたのはA精神科です。

Cさんのケースはシンプルでとてもわかりやすいですが、このようなケースばかりではありません。

初診日を特定するうえで気をつけて頂きたいポイントがいくつかあります。

こんな場合はいつが初診日?

初診日は障害年金を申請するうえで、重要な意味があるにも関わらず複雑となっています。

そのため「初診日と思っていた日が実は違っていた」ということはよくあります。

そこで「誤りやすい初診日」をいくつか挙げてみましたので下記の表をご覧ください。

| 誤りやすい初診日 | |

| 同一傷病で転医があった場合 | 一番初めに医師等の診療を受けた日 |

| 同一傷病でいったん治ゆし、再発した場合 | 再発後、医師等の診療を受けた日 |

| 誤診を受けた場合 | 正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日 |

| じん肺症(じん肺結核を含む) | じん肺と診断された日 |

| 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるとき | 最初の傷病の初診日 |

| 起因する疾病があっても社会的治ゆが認められる場合 | その後に初めて医師の診療を受けた日 |

初診日についてよくある疑問

前述のとおり「あれ?思っていた初診日と違う」と思われた方もいるかも知れません。

病名や症状の経過によって、初診日とされる日が異なりますので、注意が必要です。

他にも注意が必要な点がありますので、『初診日についてよくあるギモン』としてお伝えしていきます。

~ギモン1~ 「健康診断の日」は初診日になりますか?

よく「病院を受診する前に健康診断で異常を指摘されていました」と伺います。

以前までであれば、「健康診断で異常を指摘された日」も初診日として扱うことになっていました。

しかし、27年10月1日の基準改正により「健康診断日は初診日としない」という扱いに変更されました。

新たな基準では「健康診断の日以後に病院を受診した日」が初診日として扱われるため、ご注意ください。

~ギモン2~ 「再発または継続」とは何ですか?

過去の傷病が治癒し、再び同一傷病が発生した場合には、過去の傷病と再発傷病は別の傷病とされます。

ただし、過去の傷病が治癒したと認められない場合については、傷病が継続しているものとして取り扱われます。

| 再発 | ⇒ 後発の傷病を初診 |

| 継続 | ⇒ 従前の傷病を初診 |

なお、医学的には治癒していないとされる場合であっても社会的治癒が認められるケースもある為ご自身の状況を専門家にご相談ください。

~ギモン3~ 「相当因果関係」とは何のことでしょうか?

「前の疾病や負傷がなかったら、後の傷病はおこらなかったであろう」と認められる場合は『相当因果関係が有る』と考え、前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

| 相当因果関係が有る | ⇒ 従前の傷病を初診 |

| 相当因果関係が無い | ⇒ 後発の傷病を初診 |

~ギモン4~ 「社会的治癒」とはどういう状態ですか?

症状が安定して特段の療養が必要なく、長期的に自覚症状や多覚症状に異常が見られず、普通に生活や仕事に就く事が出来ている期間がある場合を社会的治癒とされます。

この社会的治癒に該当するか否かは、診断書や病歴就労状況等申立書(病歴申立書)の内容によって個別に判断される事となっています。

そもそも初診日の特定は重要なの?

実はとても重要なのです!!!

それは、初診日が障害年金を申請するうえでさまざまな「基準」となるからです。

どのようなものの基準となるのか「代表的なもの」をご案内いたします。

初診日を基準とするもの

① 制度加入状況

⇒初診日にどの制度に加入していたかにより、受けられる年金を決定します。

② 保険料納付要件の判断

⇒初診日の前日時点での納付状況を判断します。

③ 障害認定日の起算点

⇒初診日から1年6ヶ月を経過した日を障害認定日とし、認定日においての障害の程度の評価を行います。

などなど、これら全ての項目に『初診日』の記載があります。

他にもありますが、これだけみても「初診日が障害年金を申請するためにとても重要なもの」であることがわかります。

では、初診日が確定したらどのように証明していけばよいのかご説明いたします。

初診日を証明方法

初診日の証明には下記の書類を使って証明を行います。

| 受診状況等証明書 | (初診の病院と現在の病院が違う場合に使用します) |

| 診 断 書 | (初診の病院と現在の病院が同じ場合に使用します) |

つまり、初めて受診した病院と現在の病院が同じ場合は、わざわざ「受診状況等証明書」を取得する必要はありません。

診断書には「初めて医師の診察を受けた日」を記入する箇所があり、そちらで「初診日を確認することが可能」だからです。

つぎからは、受診状況等証明書を取得する方法や受診状況等証明書で気をつけたい点を中心に詳しくご説明していきます。

受診状況等証明書はどこでもらえるの

受診状況等証明書は病院で発行してもらう書類です。

しかし、病院では様式が用意されていません。

障害年金専用の様式を自ら病院に持参(又は郵送)する必要があります。

受診状況等証明書のダウンロード

様式はご自宅近くの年金事務所などでも取得することができます。

またインターネットなどで取得することも可能です。

当事務所のホームページ内にもご用意しております。

下記のリンクをご覧いただき、ぜひ申請にご活用ください。

ダウンロードはこちら⇒受診状況等証明書

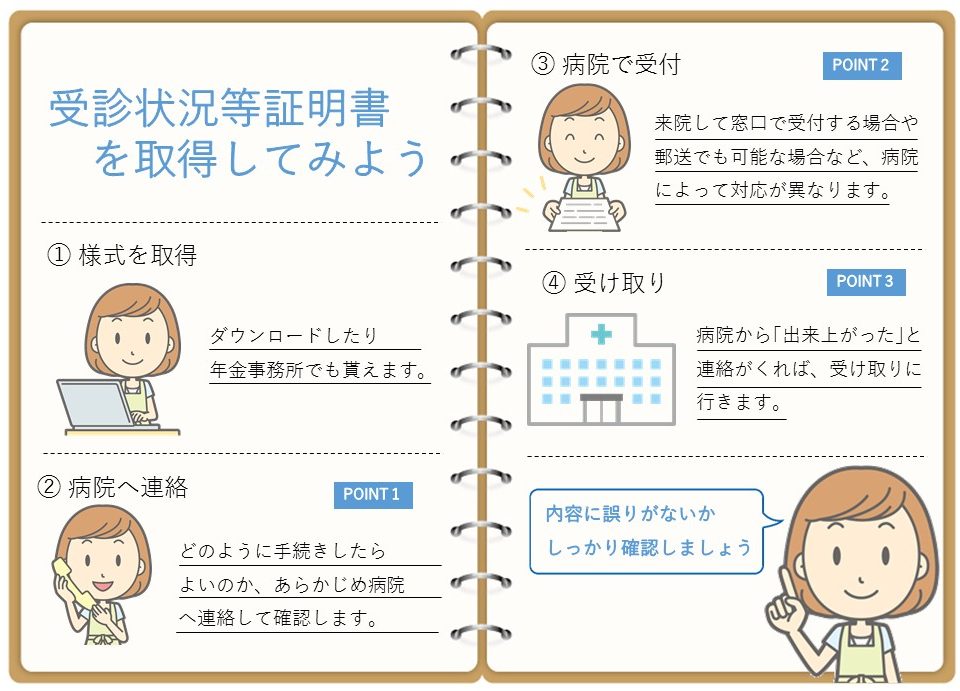

受診状況等証明書を取得しよう!

上記の図は取得するまでの一般的な流れです。

対応は病院ごとに違いますので、あくまで参考としてご覧ください。

また、一連の流れで注意するところやポイントをまとめました。

~ポイント1~ 文書費用の目安

受診状況等証明書の文書費用は病院によって異なります。

一般的には、2,000~5,000円としている病院が多いです。

ただし、費用は病院ごとに自由に設定されていますので、1万円以上かかる病院もあります。

あらかじめ費用も確認しておくとスムーズです。

~ポイント2~ 依頼から出来上がりまでの期間

病院に受診状況等証明書の記載を依頼してからどのくらいの時間がかかるのでしょうか。

これは各病院によって異なります。

一般的には1週間~1ヶ月程度ですが、病院によっては3ヶ月以上かかる場合もあります。

もし申請を急いでいるのであれば、記載依頼の際に早めに仕上げてもらえないでしょうかとあらかじめ相談しておく方が良いかと思います。

※ただし必ずしも早く仕上げてもらえる訳ではありませんので、出来るだけ余裕をもって申請しましょう。

取得した受診状況等証明書を確認しよう!

医師は常に多忙です。また障害年金の申請を専門としている訳ではありませんので、「内容に誤り」や「記載漏れ」といったケースもあります。

そこで、自分の目で確認して適切な内容であるかを確認する必要があります。

つぎからは、受診状況等証明書の確認方法をご案内したいと思います。

受診状況等証明書のチェックポイント

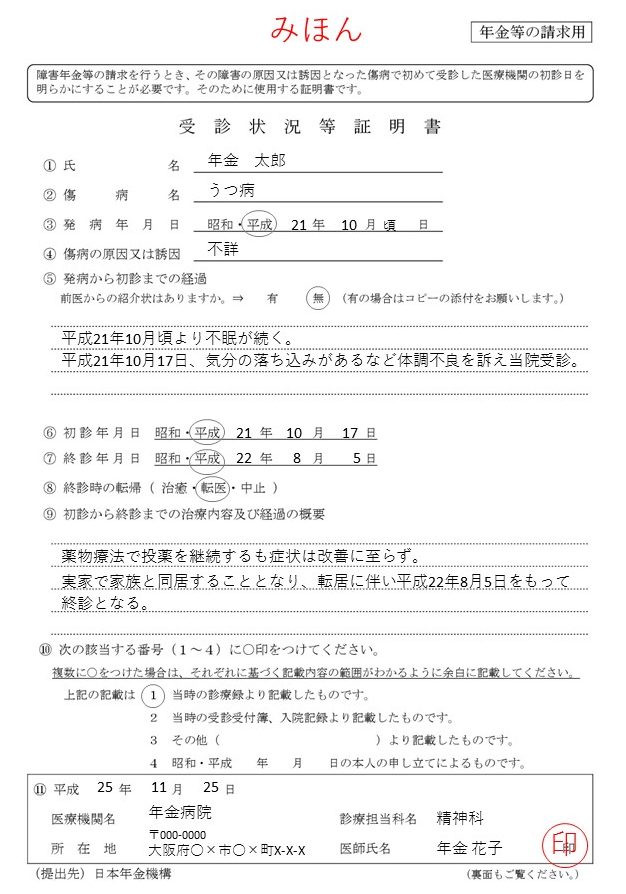

チェックポイントを確認する前に受診状況等証明書とはどのようなものかイメージをつかんでいただきたいと思います。

見本をご用意いたしましたのでご覧ください。

上記の見本は、「うつ病」による障害年金申請ための受診状況等証明書となります。

しかし、受診状況等証明書は傷病名に関わらず様式は同じです。

そのため、その他の傷病の方もチェックポイントは変わりませんのでご安心ください。

つぎからは、病院で書類を受け取った際に最初にチェックしてもらいたいポイントをまとめてみます。

~ポイント1~ ③発病日年月日

~ポイント2~ ⑤前医からの紹介状

~ポイント3~ ⑥初診日⑦終診日

~ポイント4~ ⑩記載の根拠

~ポイント5~ ⑪病院印または担当医の印

なお、初診医療機関と診断書作成医療機関が同一の場合は受診状況等証明書は不要となりますのでご注意ください!

(「受診状況等証明書」が添付出来ない場合は『えっ!?提出したのに不支給?「受診状況等証明書が添付できない申立書」って一体、何?』をご参考下さい。)

~チェックポイント1~ 発病から初診までの経過

初診医療機関の前に受診歴がある場合は、初診日が変更される可能性があります。

対処法:書類の記載依頼を行う前に、カルテに前医の記載が無いか確認をしておく

~チェックポイント2~ 記載根拠

記載根拠に複数の「○」がついている場合には、どの記載部分が「診療録に基づく」ものであり、どの記載部分が「本人申立てに基づく」ものか等が明示されている必要があります。

20歳前障害の初診日証明

先天性の障がいがある場合や20歳になるまでの事故やケガが原因で障害が残る場合には20歳前傷病(読み方:ハタチマエショウビョウ)という形で障害年金を受給できる可能性があります。

ただし20歳前傷病での請求の場合、病院のカルテ保存期間が5年となっている事から、初診日の特定が出来ない事が多くあり、申請を諦めている方も多いのではないでしょうか?

でも!!!

諦めるのはまだ早すぎます!!!!

20歳前傷病では、第三者証明による証明も可能ですので下記の通り紹介させて頂きます。

20歳前傷病の初診証明が取得出来ない場合の取り扱い

20歳前傷病による障害基礎年金の請求に限り、初診日の証明がとれない場合であっても明らかに20歳前に発病し、医療機関で診療をうけていたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として取り扱う。

第三者とは?

例)民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等

※三親等内の親族は認められません

証明内容は?

1 申立人の氏名・住所・請求人との関係

2 初診年月日 (傷病名・初診年月日・医療機関名・診察担当科名)

3 請求者の状況

何名の証明が必要か?

複数としていますので、少なくとも2名以上となります

書式

実際に当センターで使っている書式はコチラ

⇒初診日に関する第三者の申立書をダウンロード

初診日に関するQ&A

Q:そもそも初診日時点では納付要件を満たしてなかった為、申請出来なかったのですが、平成24年から始まった後納制度によって全ての未納分を納付しました。納付要件は満たした事になりますか???

⇒後納制度の詳細はコチラ

A:これはまさしく後出しジャンケン的な発想ですね~

これを防ぐ為に、納付要件にはキッチリと『初診日の前日時点で』という記載がされているわけです。

なのでこのケースでは受給不可という事になります(泣

ここまでで、障害年金における初診日の重要性がおわかり頂けたのではないでしょうか?